Lo scienziato canadese Steven Pinker nel suo ultimo libro ci invita a riflettere sul modo in cui il sapere condiviso condiziona il pensiero, i comportamenti e le decisioni delle persone. Il tema è affrontato da Paolo Ferrarini sul numero 6/2025 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all’Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale.

Immaginate un universo parallelo dove la religione non è mai esistita e dove una persona giunga indipendentemente, chissà come, alla conclusione che la salvezza dell’umanità dipende dall’assunzione domenicale di un wafer trasformato magicamente in carne umana in un elaborato rituale collettivo.

Come si comporterebbe questa persona ipotetica, nella sua comunità di riferimento, che conosce solo il pensiero scientifico? Da non credente, mi piacerebbe tanto calare gli amici cattolici, presi singolarmente, in questo universo parallelo, per vedere quanti avrebbero il fegato di difendere le loro idee sapendo che nessun altro ne ha mai sentito parlare, col rischio di essere trasferiti garbatamente in un istituto di salute mentale.

La verità è che certe affermazioni irrazionali (che, bene inteso, nessuno deduce mai indipendentemente, come può accadere per i fatti scientifici) si possono fare a squarciagola e a cuor leggero davanti a tutti ogni domenica solo perché si è circondati di persone che si sanno aderire a questa finzione, a questo sapere comune attorno a cui ruota l’organizzazione di una comunità.

Nell’universo in cui viviamo, una buona dose di baldanza è al contrario necessaria per chi, stremato dal pizzicarsi le guance per non perdere il contatto con il reale, decida di denunciare al mondo che l’imperatore è nudo e che queste credenze semplicemente non sono valide. Anziché ricevere 92 minuti di applausi come il ragionier Fantozzi nella famosa scena della Corazzata Kotiomkin, chi si avventi a rompere l’incantesimo deve in certi casi essere addirittura pronto a cambiare comunità di riferimento.

Questo, a prescindere dal fatto che anche chi difende la fede possa nutrire profondi dubbi o sia consapevole delle mille contraddizioni e dissonanze che genera. Daniel Dennett si è messo filosoficamente in questa posizione quando ha deciso di affrontare il tema della religione vivisezionandola come fenomeno naturale. Non a caso ha intitolato il suo libro proprio Rompere l’incantesimo, ponendosi apertamente la domanda se fosse il caso di «rompere o non rompere quell’incantesimo», in considerazione della mastodontica funzione pratica che la fede ha avuto e ha tuttora come collante sociale.

L’affiliazione religiosa è infatti un perfetto esempio di come la funzione di un sapere condiviso non sia primariamente quella di diffondere conoscenza valida, in modo che tutti possano essere al passo con lo stato dell’arte del pensiero razionale, bensì quella di coordinare azioni, decisioni, comportamenti individuali e collettivi, attraverso forme di “segnalazione”.

Nel caso del cattolicesimo, l’appartenenza è segnalata per esempio attraverso la proclamazione del credo durante la messa, oppure dall’esposizione di crocifissi. In questo modo, è possibile coordinare le alleanze, esprimersi con certi codici, fare lobby con chi la pensa allo stesso modo per preservare i privilegi legati a tale appartenenza.

Della cruciale differenza tra sapere qualcosa privatamente o dichiaratamente ricordo un aneddoto molto pertinente di un paio di anni fa. Invitato da Shafi, un amico malese, a una festa di suoi conoscenti, ho avuto un’accesa discussione all’ingresso del locale, quando lui ha cominciato a scongiurarmi di togliere il mio braccialetto arcobaleno dal polso prima di entrare.

Nonostante, per sua stessa ammissione, tutti i suoi amici sapessero benissimo, ma non dichiaratamente, che lui fosse gay – se non altro perché flirtava senza pudore con tutti i maschietti – l’idea di “segnalare” pubblicamente questa informazione, anche solo per associazione con un ospite, era qualcosa di psicologicamente devastante che lo bloccava.

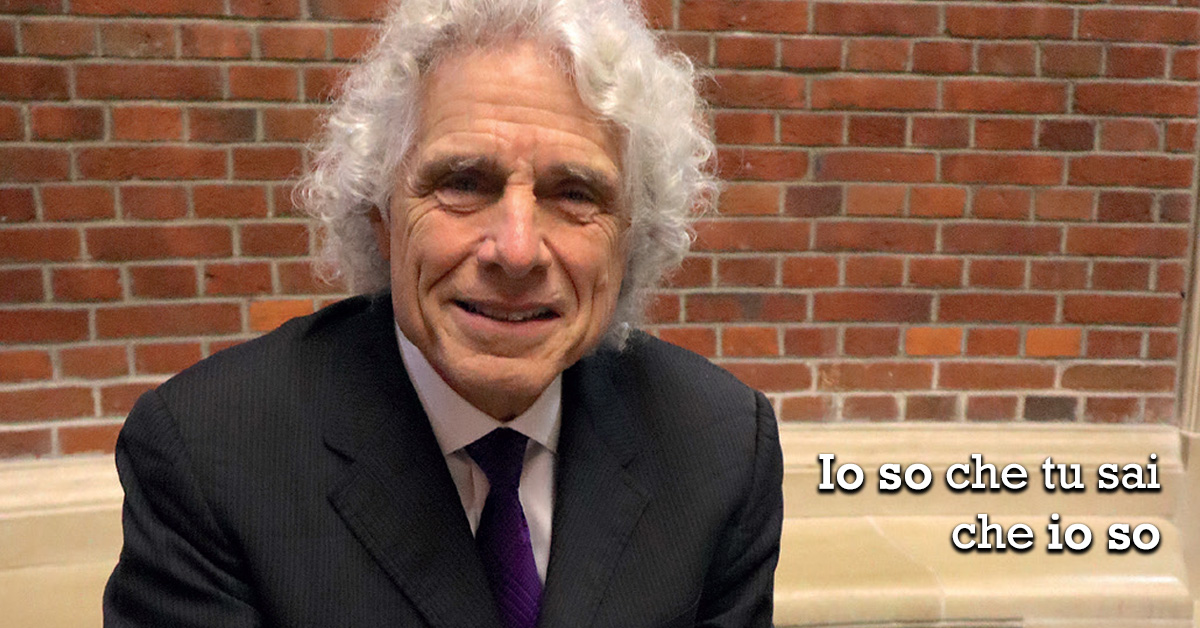

In altre parole, nel passaggio dall’“io so” (conoscenza privata) all’“io so che tu sai che io so” (conoscenza comune), le dinamiche sociali e il nostro modo di navigarle possono cambiare radicalmente. È la tesi centrale dell’ultimo libro di Steven Pinker, When Everyone Knows That Everyone Knows…, uscito il 23 settembre scorso e presentato a Londra il 2 ottobre.

Innanzitutto, riproponendo il celebre quiz sottoposto agli studenti di Singapore alle olimpiadi di matematica del 2015, Pinker dimostra come l’essere a conoscenza di cosa sappiano le altre persone può permettere a una mente razionale di produrre nuova conoscenza. «Cheryl mostra ai suoi amici Albert e Bernard una serie di date fra cui una è quella del suo compleanno: 15, 16, 19 maggio, 17, 18 giugno, 14, 16 luglio, 14, 15, 17 agosto.

Indipendentemente, sussurra ad Albert il mese giusto, e a Bernard il giorno giusto. Albert dice: ’Non so quando è il tuo compleanno, ma so che neanche Bernard lo sa’. Bernard: ‘All’inizio non lo sapevo, ma ora lo so’. Albert: ‘In questo caso, lo so anch’io’. Quando è il compleanno di Cheryl?» (Soluzione in box)

Evidentemente, esperimenti mentali di questo tipo richiedono un notevole sforzo cognitivo, e presuppongono che i soggetti in questione siano agenti del tutto razionali, cosa che nella vita reale semplicemente non è. Tuttavia, nei suoi processi di background, la mente umana è naturalmente equipaggiata con la funzione di tenere traccia di che cosa gli altri sappiano, e se sappiano che noi sappiamo che lo sanno, in modo tale da poter decidere come comportarci di conseguenza in una grande varietà di situazioni, nella vita quotidiana e non solo.

Incrociando per strada un conoscente con cui non vogliamo interagire, può capitare di calcolare, prima di fingere di non averlo visto, se lui sa che lo abbiamo visto e se a sua volta potrebbe fingere di non averci visto; i commercianti si confrontano in serrate sfide psicologiche per spuntare il prezzo migliore; gli azionisti, per acquistare o vendere i loro stock, devono farsi un’idea di come la pensano gli altri attori sul mercato; per dare un “voto utile” alle elezioni è necessario prevedere come intendano votare gli altri elettori; le banche segnalano stabilità e ricchezza con le loro sedi di lusso, onde evitare che i correntisti sospettino che i loro soldi non sono al sicuro e si precipitino in massa nel panico a prelevarli, creando un tracollo finanziario.

I meccanismi alla base di queste valutazioni sono spesso varianti della teoria dei giochi di Nash, a cui Pinker dedica molto spazio nel libro. La deterrenza nucleare è legata alla valutazione incrociata delle intenzioni degli Stati in possesso di armi atomiche: lo stallo militare che ne deriva è un esempio di equilibrio di Nash.

Nel frattempo, la sopravvivenza dei regimi autoritari dipende dalla loro capacità di mantenere i singoli cittadini in una condizione di ignoranza pluralistica, ossia nella convinzione che le credenze private differiscano da quelle della maggioranza, portando le persone ad autocensurarsi e a conformarsi controvoglia alle norme imposte.

La repressione dell’ateismo, del dissenso, o anche dell’omosessualità, è necessaria ai regimi non tanto per impedire che la gente sappia che la società è piena di atei, dissidenti e omosessuali (segreto di Pulcinella), ma perché nel passaggio da conoscenza privata a conoscenza comune verrebbe meno l’isolamento dei sottoposti, che a quel punto potrebbero uscire dalla spirale del silenzio e coordinarsi attorno all’esplicita conferma che tutti pensano la stessa cosa.

C’è anche chi fa un uso inverso di questa dinamica: uno dei super poteri di Trump è la capacità di vantarsi pubblicamente della sua corruzione e viltà morale. Non possono scoppiare scandali se i conflitti di interesse, il razzismo, il sessismo, le aggressioni alle istituzioni democratiche avvengono in modo palese, alla luce del sole, e in modo completamente normalizzato.

Rimosso il passaggio da sospetto privato a esposizione pubblica, per i fedeli del movimento questi crimini diventano invisibili. L’eccezione che conferma la regola sono i primi segni di disaffezione emersi nel momento in cui Trump ha cominciato a fare il misterioso e a ostacolare la pubblicazione degli Epstein files, che potrebbero vederlo coinvolto più di quanto ha dichiarato in casi di abusi sessuali su minorenni.

Come abbiamo visto, la conoscenza comune, quando ha la funzione di definire i paradigmi di una comunità identitaria, può fare a pugni con la conoscenza scientifica. Si può anzi argomentare che non sia un effetto collaterale ma un fattore determinante: l’intera specie umana potrebbe far gruppo attorno al concetto scientifico di una mela che, staccatasi dall’albero, cade verso il basso per effetto della gravità (concetto poco utile per creare un’identità tribale), ma è solo all’interno di un gruppo più specifico e indottrinato che si può credere senza prove che la madonna è decollata verso l’alto.

Il guaio è che nella misura in cui la conoscenza comune viene usata con finalità identitaristiche, può fare a pugni anche con la morale. La riaffermazione della validità delle norme condivise passa infatti anche attraverso la punizione dei trasgressori, che per essere efficace va effettuata sulla piazza pubblica e in modo esemplare. E da quando i social media sono diventati la piazza pubblica su cui mettere alla gogna chi devia dai codici stabiliti, la furiosa tribù dei giudici giudicanti è riuscita a mettere seriamente in crisi la libertà di opinione e di ricerca scientifica persino negli ambienti accademici di élite.

Che non si tratti di un’operazione di moralità ma di conformismo è tradito proprio dal fatto che il giudizio non tiene mai in considerazione l’intenzione dei perpetratori: basta solo una parola superficialmente percepita come dissonante e anche il più bravo e bene intenzionato professore può essere trascinato nel fango.

Pinker si chiede cosa succederebbe se la conoscenza comune venisse gestita in modo razionale. Apparentemente, la pura razionalità richiederebbe di smetterla con le danze psicologiche e le ipocrisie («cut the crap!» dice Pinker, cioè «basta con le sciocchezze»), e di connettere in piena trasparenza i nostri pensieri privati alla bocca.

Il problema è che i nostri rapporti e la nostra reputazione rischierebbero seriamente di andare in frantumi ogni volta che un pensiero indicibile (e ne abbiamo tutti moltissimi), o un giudizio un po’ troppo onesto su un collega antipatico venisse condiviso per errore non solo con uno specifico confidente, ma con l’intero indirizzario e-mail, generando appunto conoscenza comune.

Peggio, quando i più biechi pensieri privati, legati per esempio a pregiudizi razzisti, cominciano a emergere pubblicamente e quindi a normalizzarsi, si verifica proprio ciò che predice la teoria della conoscenza condivisa: essa porta dal tabù alla creazione di alleanze fino a quel momento impensabili di individui che si coordinano e organizzano attorno a queste idee, fino alla fondazione di partiti politici tossici.

Eppure, in un’ottica di impegno umanista, sempre volto a superare la mentalità tribale, la conoscenza comune di riferimento dovrebbe davvero diventare il sapere scientifico. E questo obiettivo dovrebbe cambiare completamente il nostro modo di concepire il confronto dialettico. Secondo Robert Aumann, due agenti razionali non possono semplicemente accettare di essere in disaccordo su un argomento, perché entrambi vivono nello stesso mondo, dove una realtà esiste indipendentemente dalle loro opinioni.

Il dibattito non dovrebbe servire quindi né a negoziare un compromesso a metà strada (chi dice che la verità si trovi proprio lì a metà strada?), né tanto meno a far vincere l’opinione del più eloquente e preparato. Invece, in uno spirito di apertura e ascolto, ciascuno dovrebbe spremere quante più informazioni possibili dall’altro, con un approccio di “steel-manning” (uomo d’acciaio, il contrario dello “straw-manning”, la fallacia dell’uomo di paglia, ossia ragionare sulla migliore rappresentazione possibile delle altrui argomentazioni) in modo da convergere insieme sull’ipotesi più sensata, strettamente sulla base dei fatti noti per conoscenza condivisa (in questo caso, la scienza).

Cose da universo parallelo, verrebbe da pensare, ma il nostro agire laico dovrebbe spingerci piano piano anche in quella direzione.

Paolo Ferrarini

Iscriviti all’Uaar Abbonati Acquista a €2 il numero in digitale

Sei già socio? Entra nell’area riservata per scaricare gratis il numero in digitale!

Si suppone che il libro di Pinker sia in corso di traduzione in italiano.

Quello che dice è interessante per quel che riguarda ad esempio lo “Zeus problem”: noi non crediamo che Zeus sia un dio reale perchè il nostro sapere condiviso ci dice che i libri in cui si dice che Zeus è un dio sono frutto della fantasia umana.

Viceversa non c’è ancora un sapere condiviso che dica che i libri in cui si parla di YHWH sono opera umana.

Da ciò la necessità di portare alla più vasta conoscenza possibile la demistificazione delle narrazioni bibliche.

Non credo che le persone abbiano smesso di credere in Zeus perchè il nostro sapere condiviso ci dice che Zeus è frutto della fantasia umana. La religione pagana è stata pesantemente combattuta, ostacolata, alterata per combatterla per indottrinare e imporre la nuova religione estirpando quella vecchia. E non ci sono più ovviamente interessi politici ed economici a tenerlo in vita. Perciò le persone oggi lo considerano frutto della fantasia umana, mentre sono disposti a credere a cose altrettanto astruse perchè il potere e gli interessi economici le sostengono e perchè c’è una massa critica di persone che ci crede (un po’ come sui social dove le cose diventano “vere” perchè in tanti ci credono).

Indubbiamente la demistificazione delle narrazioni bibliche è utile, ma può erodere il consenso di chi è già dubbioso e disposto ad ascoltarlo, non certo di chi ci crede cecamente.

E c’è il problema che molti accettano la religione come sistema sociale ed economico, sistema di presunti valori e con una visione identitaria, di gruppo che non c’entra con le narrazioni bibliche.

C’è stato un periodo in cui credere che Zeus fosse un dio, anche il dio supremo, era un sapere condiviso. Ma c’erano anche correnti filosofiche che lo mettevano in dubbio. Comportava costi, perchè bisognava sacrificargli buoi e altri animali, mentre il cristianesimo era molto più economico, abbisognando soltanto di un po’ di pane e un po’ di vino (cfr. Marvin Harris, cannibali e re). Tutto ciò fece sì che il sapere condiviso si spostasse dal culto e dalla fede politeista al culto ed alla fede cristiani (nel quale un residuo di politeismo rimase come culto della Madonna e dei Santi). A parte il fatto che le critiche alla religione cristiana vennero ostacolate ed i libri bruciati (cfr il Contro i Cristiani di Porfirio). Adesso la competizione è più sulle idee, ma la demistificazione della Bibbia è ancora un processo agli inizi e per niente pubblicizzato. Avete mai visto o sentito critiche del testo bibliche nelle maggiori reti televisive? Chi parla della Bibbia in TV o è Ravasi o è Cazzullo.

Purtroppo dobbiamo tirare in ballo l’etologia e il comportamento dei primati sociali. La vita di gruppo dei primati sociali e’ basata sulle interazioni sociali di gruppo e forse il cervello umano si e’ sviluppato in relazione alle complesse dinamiche sociali, che, alla fine, hanno determinato il successo della specie umana. Partendo da questo presupposto, anche l’idea di praticare dei riti propiziatori comuni, ma socialmente condivisi, rientra nelle dinamiche sociali di gruppo.

I singoli ormai non danno molta importanza alle religioni, almeno nei paesi piú civilizzati, ma resiste la pratica religiosa come patrimonio sociale e culturale condiviso. La politica deve sostenere queste pratiche, per ovvi motivi.

Nel New Age, l’idea di coscienza cosmica è centrale. Secondo questa visione, la nostra coscienza non è limitata a una massa tangibile di cellule nervose ; oltre i confini della materia, siamo tutti connessi da una coscienza superiore. Per queste persone, un’esperienza mistica non è percepita come un incontro individuale con Dio-persona ; piuttosto, è un’immersione in questa coscienza cosmica, una sensazione di unità con l’intero Universo.

Con parole e concetti complessi, i seguaci del New Age creano spesso un’atmosfera di scientificità. Tuttavia, in realtà, le prove scientifiche sono generalmente inesistenti o basate su un’interpretazione errata o incompleta, a volte anche ridicola di dati scientifici reali.

PS : La scienza offre potenti strumenti all’umanità ma, per evitare il rischio di cadere in un cieco scientismo, le sue applicazioni devono essere oggetto di accurate valutazioni critiche, quindi razionali, che non possono prescindere da considerazioni etiche.